Faible für Symbole

Es war ein seltsames Gefühl, neben Bin Laden zu schlafen. Nein, nicht dem echten, das wäre zu viel verlangt. Nur ein verfremdetes Relief-Bild von ihm. Aber was heißt „nur“, immerhin ist das Bild exakte zwei mal zwei Meter groß und nimmt einen beträchtlichen Teil der dennoch gemütlichen Küche ein. Hinter Bin Laden lehnen weitere Bilder im selben Format. Mohammed Ahmed malt groß. Auch der Flur-Raum in der Mitte seiner an einen orientalischen Flohmarkt erinnernden Wohnung ist möbliert, jedoch mit Schränken, nicht mit Bildern. Eines der Zimmer, in die man fast mühelos gelangt, ist sein Atelier. Dort an den Wänden steht der Hauptteil seiner gigantischen Gemälde, auch einige kleinerformatige, mit Formen, Werkstoffen und Farben experimentierende unpolitische Frühwerke.

Ich war in Aachen, um am Herbst-Ratschlag von Attac, der internationalen kritischen Bewegung, teilzunehmen, und verband dies mit dem Besuch bei Mohammed Ahmed, der schon lange in dieser Stadt im äußersten Westen Deutschlands lebt. Seit 1982. In dem Jahr, als ich selbst mit Sechzehn für ein Jahr nach Bagdad gereist bin, ist der um ein Jahr jüngere Mohammed nach Deutschland emigriert. Eine seiner beiden Schwestern habe er 17 Jahre lang nicht gesehen, erzählt er bei einer Cola in der Küche. Seine Familie habe erst viel später ausreisen können. Heute wohnt seine Mutter, um die er sich kümmert, unten im selben Haus in einer eigenen Wohnung. Der Vater hat in Deutschland nur noch kurz gelebt, da er krank war. Mohammeds Schwestern sind ebenfalls in der Stadt. Derzeit sind sie damit beschäftigt, fünfzig befüllbare Jeanshosen-Taschen mit Reißverschlüssen herzustellen für eine neue US-Flaggen-Installation des Maestro.

Den Donnerstag Abend über habe ich Zeit, mir die Bilder erklären zu lassen und darüber zu diskutieren. Einige kenne ich von den Pics, die ich online gestellt habe, nachdem ich Mohammed Ahmed im Juni in Düsseldorf kennen gelernt hatte, auf der Release-Party von Kulturattac. Die Pics bieten allerdings kaum mehr als den Hauch einer Idee von der Wucht, die einem in der Originalgröße entgegenschlägt. Auch sind Reliefstrukturen dabei, aus Mengen erhärteter Ölfarbe geformt, die auf den Bildchen nicht erkennbar sind.

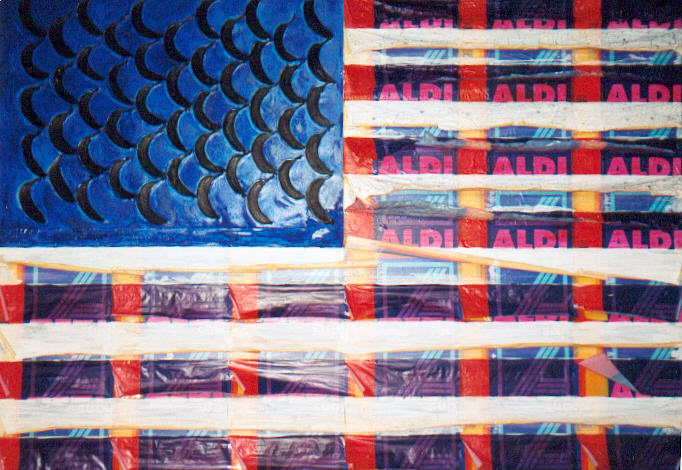

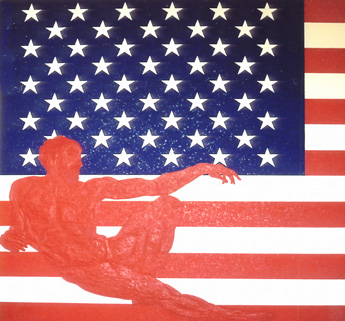

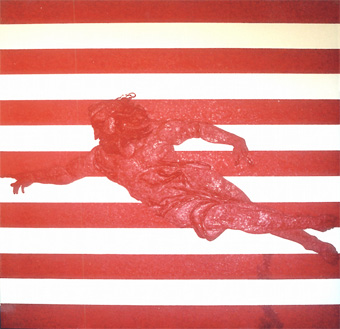

Er hat ein Faible für nationale und kulturelle Symbole, das fällt überall auf. Die amerikanische Flagge hat es ihm besonders angetan. Auch die irakische. Kürzlich hat er eine aus ca. dreitausend farbigen Gummibärchen hergestellt, auf ein Brett geklebt. Ein typischer Fall. Von einer Wand zur anderen klappt der Maler mit der Woody-Allen-Brille seine schwer wiegenden Objekte um, Holz an Holz, dann wieder Oberfläche an Oberfläche. Das wahrscheinlich monumentalste Album Aachens. Da ist das Europa-Bild. Auf dem Stier sitzend, eine weiße Fahne haltend, die rote Europa, als Hintergrund die Flaggen von Kuba, Libyen und Deutschland. Ein klassischer Stoff, in frappierend neuem Gewand. Wie ist die weiße Fahne zu deuten, als Kapitulation oder als Besinnung zum Frieden? Beides steckt darin. |  |

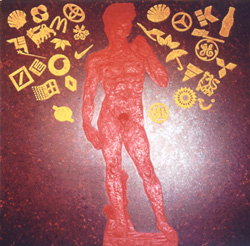

| Mohammeds Mythenwelt ist eklektisch und dabei authentisch. Er wählt hauptsächlich Symbole, die man in der ganzen Welt kennt, und vermischt dabei alle Kulturen und Zeiten. Es ist schwer, solche beladenen und schwerfälligen Symbole auch noch mit Humor zu verbinden. Mohammed Ahmed gelingt dies. Das knallgelbe Ölgemälde „Die Anbetung“ etwa zeigt einen altägyptischen Priester, der vor einem leeren Altar kniet, während an den Wänden statt der Hieroglyphen die Firmenlogos von MacDonalds, Deutsche Bank, Shell, Deutsche Post, Daimler Chrysler, Wella, und Dutzender anderer Firmen gemalt sind.

„Eine Zeit lang habe ich viele Firmenlogos gesammelt“, gesteht der Künstler, während er fast allen verwendeten Logos auf den Bildern die Namen zuordnet. Ich kenne davon etwa die Hälfte. Doch er hat schon Recht, dies sind die neuen Mythen und Pseudo-Helden. Die in die Geschichte eingehen als Global Players oder dergleichen. Auch auf dem Bild “David und die Weltordnung“ schwirren diese Logos wie ein Goliath um den (echten) Helden David. Zwei mal zwei Meter groß.

Mohammed hat sich nach einem Design-Studium ganz auf die Kunst konzentriert und in den letzten Jahren Dutzende von Exponaten geschaffen, die zu einem eigenen Stil zusammengewachsen sind just in der Zeit, als sein Geburtsland Irak zum Kriegsschauplatz avancierte. Doch gehört Mohammed Ahmed nicht zu den intellektuellen, text-bezogenen politisch Involvierten, auch nicht zu den partei-bezogenen, sondern zu den reinen Individualisten. |

|