|

home ao english musik literatur journalismus bilder sprachen mehr shop sitemap | |

Detektiv im Kairo des 14. Jahrhunderts Orient-Krimis von Anis Hamadeh

Folge 1: Die Himmelfahrt des Muezzin |

Detective in 14th Century Cairo Oriental Mystery Stories by Anis Hamadeh

Episode 1: The Muezzin's Ascension |

|

|

1. Die Metropole Kairo um das Jahr 1400 steckt voller Überraschungen und Erstaunlichkeiten, wie geschaffen für eine Roman-Kulisse: Kairo war die größte Stadt jenseits von China. Die Menschen blickten zurück auf mehr als sechshundert Jahre muslimisch-arabischer Schriftkultur. Man spielte Polo am Hof. Mit Venedig trieben die Kairiner Handel, nachdem der Wirtschaftsboykott wieder aufgehoben war. Die Soldaten waren Sklaven aus dem Ausland und wurden unter anderen von Eunuchen betreut. Es gab prächtige Bäder, Schattenspieler, Lichterparaden und Außergewöhnliches an fast jeder Straßenecke. |

1. The metropolis of Cairo around the year 1400 is full of surprises and astonishments, as if made for a novel setting: Cairo was the largest city beyond China. The people looked back on more than six hundred years of Muslim-Arabic written culture. Polo was played at court. The people of Cairo traded with Venice after the economic boycott was lifted. The soldiers were slaves from abroad and were looked after by eunuchs, among others. There were magnificent baths, shadow players, parades of lights and extraordinary things on almost every street corner. |

| 2. Beginnen wir mit der Vorstellung einiger Personen, die mit dem Fall Maqrisi verbunden sind. Da ist zunächst natürlich Maqrisi selbst (mit Betonung auf dem ersten und langen i), beziehungsweise "al-Maqrizi", wie er international meistens geschrieben wird. Er war schon zu Lebzeiten ein Superstar der arabischen Gelehrtenwelt Kairos und darüber hinaus. Zweihundert Bücher soll er verfasst haben, von denen viele erhalten sind. Geschichte und Biografien machen den Hauptteil aus, er hat aber zum Beispiel auch eine Abhandlung über Bienen geschrieben und eine über Mineralien. Unter seinen Lehrern – es heißt, es seien sechshundert gewesen – war auch Ibn Chaldun. Maqrisi hat selbst unterrichtet und bekleidete darüber hinaus verschiedene öffentliche Ämter. Er stammte aus einer wohlhabenden und einflussreichen Intellektuellenfamilie und wuchs in einem Haus unweit der Buchhandlung des Calamus auf – der fiktiven Buchhandlung natürlich. Maqrisi reiste nach Damaskus, Mekka und in andere Städte. Als er in hohem Alter starb, hatte er seine Kinder alle überlebt und ein Neffe erbte seine Bücher. Manche Manuskripte blieben unvollendet, woraus man schließen kann, dass er bis zum Schluss aktiv war. |

2. Let us begin by introducing some of the people associated with the Maqrizi case. First, of course, there is Maqrizi or "al-Maqrizi" himself (with emphasis on the first and long i/ee). He was a superstar of the Arab scholarly world of Cairo and beyond during his lifetime. He is said to have authored two hundred books, many of which have survived. History and biographies make up the bulk, but he also wrote, for example, a treatise on bees and one on minerals. Among his teachers – it is said that there were six hundred – was Ibn Chaldun. Maqrisi was teaching himself and also held various public offices. He came from a wealthy and influential intellectual family and grew up in a house not far from the Calamus' bookshop – the fictional bookshop, of course. Maqrisi traveled to Damascus, Mecca and other cities. When he died at an advanced age, he had outlived all his children and a nephew inherited his books. Some manuscripts remained unfinished, from which it can be concluded that he was active until the end. |

| 3. Wie schnell sich doch ein farbiges Bild ergibt, sobald man etwas näher an die Epoche herantritt und zuhört! Aber wie war das eigentlich mit dem Plagiatsvorwurf im Mittelalter? Kann man das zum Beispiel mit heutigen Fällen vergleichen, die aus den Medien bekannt sind? Hatte man damals überhaupt einen Sinn für Copyrights und Urheberschaft? Allerdings, den hatte man. |

3. How quickly a colorful picture emerges as soon as you get a little closer to the era and listen! But what about the accusation of plagiarism in the Middle Ages? Can one compare it, for example, with today's cases that are known from the media? Did people have any sense of copyrights and authorship back then? Indeed, they did. |

| 4. Und was ist nun mit Maqrisi? Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit hatten, wie gesehen, schon einige Zeitgenossen gehegt. Aber Bemerkungen wie die des Sachaawi waren im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Manchmal wurde man als Schriftsteller eben gepriesen und manchmal verrissen. Maqrisi wurde meistens hoch gepriesen. Während der vergangenen sechshundert Jahre blieb der Vorwurf allerdings in Erinnerung, weil das Buch, die Chitat, so wichtig ist. Die generelle Gelehrtenmeinung im Osten wie im Westen kam jedes Mal zu dem Schluss, dass Maqrisi nichts Greifbares anzulasten sei und dass die Chitat eine hervorragende Quelle waren. |

4. And what about Maqrizi now? As we have seen, some contemporaries had already harbored doubts about his credibility. But remarks like those of Sakhaawi were, in principle, nothing unusual. Sometimes a writer was praised, and sometimes he was slated. Maqrizi was usually highly praised. During the past six hundred years, however, the reproach remained in memory because of the importance of the book, the Khitat. The general scholarly opinion in the East as well as in the West concluded each time that nothing tangible could be attributed to Maqrizi to blame him and that the Khitat was an excellent source. |

| 5. Professor Frédéric Bauden ist Arabist und lehrt in Belgien. Schon lange beschäftigt er sich mit dem umfangreichen Werk von Maqrisi, dessen Bücher er „Bestseller der mittelalterlichen Literatur“ nennt, da sie seit Jahrhunderten oft kopiert und studiert worden sind. Das Zitat steht am Beginn seines 70-seitigen illustrierten Aufsatzes, in dem Bauden den literatur-kriminologischen Fall minutiös darlegt – und löst. Der Aufsatz bildet die Grundlage für die folgende Darstellung. Hier sind die bibliografischen Angaben, man findet das Stück im Internet:

Bauden, Frédéric: Maqriziana IX: Should al-Maqrizi Be Thrown Out with the Bath Water? The Question of His Plagiarism of al-Awhadi's Khitat and the Documentary Evidence. In: Mamluk Studies Review 14 (2010):159-232. Der Krimi beginnt im Mai 2003. Da nämlich erhielt Professor Bauden eine Kopie des Manuskripts mit der Kennung „Topkapi Sarayi Kütüphanesi MS E. Hazinesi 1405“ aus Istanbul. Bei der Handschrift handelt es sich um einen Teil der Rohfassung der Chitat, geschrieben vom Autor selbst. Es ist besonders selten, dass solche Rohfassungen erhalten bleiben. |

5. Professor Frédéric Bauden is an Arabist who teaches in Belgium. For a long time he has been studying the extensive work of Maqrizi, whose books he calls "bestsellers of medieval literature" because they have been often copied and studied for centuries. The quote comes at the beginning of his 70-page illustrated essay, in which Bauden meticulously lays out – and solves – the literary-criminological case. The essay forms the basis for the following account. Here are the bibliographic references; you can find the piece on the Internet:

Bauden, Frédéric: Maqriziana IX: Should al-Maqrizi Be Thrown Out with the Bath Water? The Question of His Plagiarism of al-Awhadi's Khitat and the Documentary Evidence. In: Mamluk Studies Review 14 (2010):159-232. The thriller begins in May 2003, when Professor Bauden received a copy of the manuscript with the identification "Topkapi Sarayi Kütüphanesi MS E. Hazinesi 1405" from Istanbul. The manuscript is a part of the raw version of the Khitat, written by the author himself. It is particularly rare that such rough versions are preserved. |

| 6. Abwarten und Tee trinken, dachte sich der Professor, denn eine Edition dieser neu aufgetauchten Texte stand bevor. Von einer „Edition“ spricht man, wenn ein altes handschriftliches Manuskript in gedruckter Form veröffentlicht wird. In unserem Fall brachte die Edition keine Klärung. Offenbar war dem Editor die abweichende Handschrift gar nicht aufgefallen und er hat nicht weiter gebohrt. |

6. Wait and see, the professor thought, because an edition of these newly surfaced texts was imminent. An "edition" is when an old handwritten manuscript is published in printed form. In our case, the edition did not bring clarification. Apparently, the editor had not even noticed the deviating handwriting and did not probe further. |

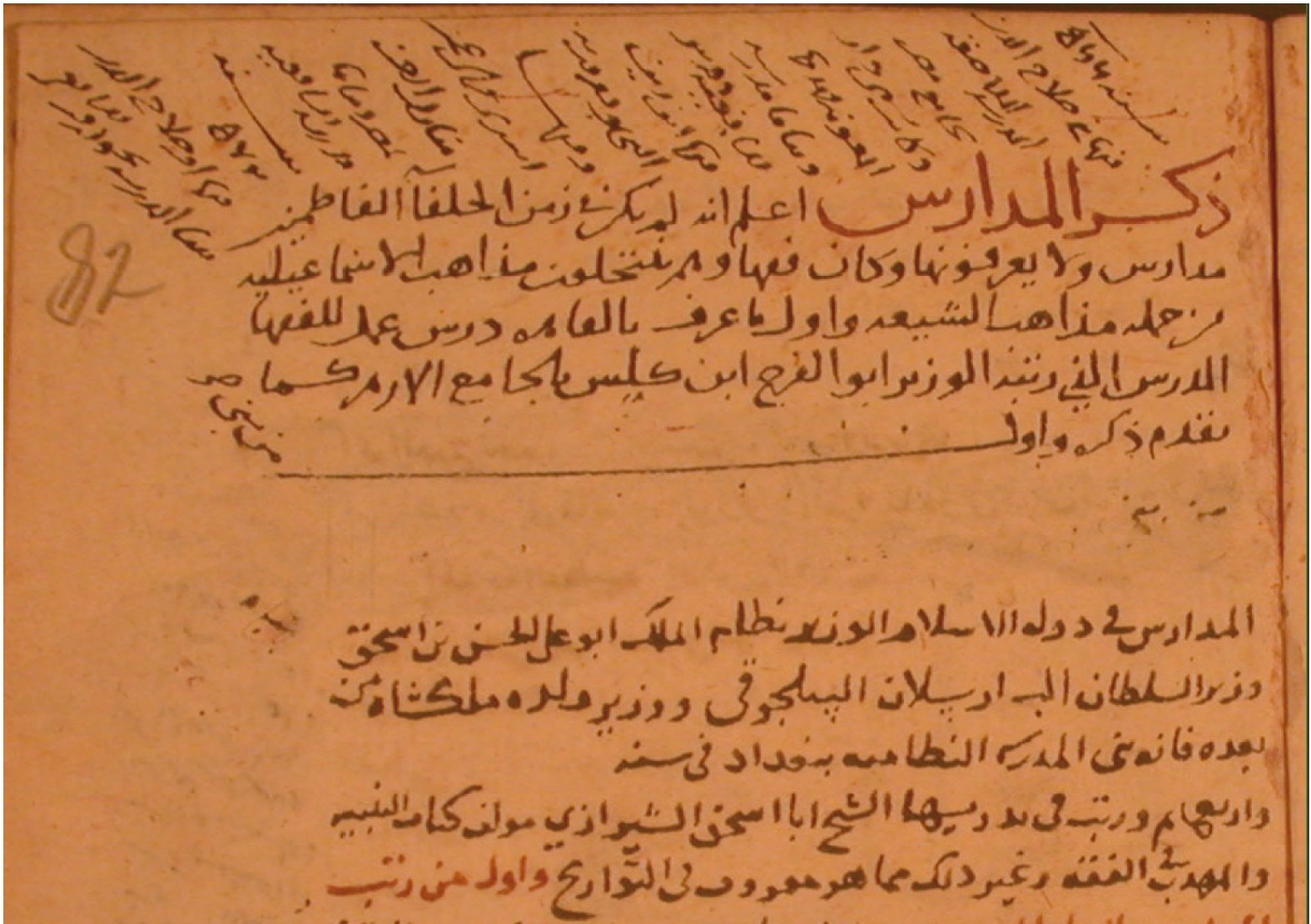

7. MS E. Hazinesi 1405, fol. 82a, obere Hälfte. Copyright: Topkapi Sarayi Kütüphanesi Istanbul. Aus: Bauden 2010 s. o., S.176 |

| 8. Man sieht ganz oben einige quer eingefügte Zeilen, dann fünf Zeilen in Maqrisis Handschrift und schließlich den Rest des Blattes in einer Schrift, von der Bauden behauptet, dass sie Auhadi gehört – der Name fiel bereits im Zusammenhang mit Sachaawi, siehe oben. Bei genauem Hinsehen erkennt man überdies, dass zwischen den beiden Teilen eine Lücke ist, in der man Reste einer ausgewaschenen und getilgten Textstelle ausmachen kann. Die Seite – von rechts nach links zu lesen – handelt übrigens von den Madrasas in Kairo, also den muslimischen Lehr-Instituten. |

8. At the top you can see some transversely inserted lines, then five lines in Maqrizi's handwriting and finally the rest of the sheet in a script which Bauden claims belongs to Auhadi – the name was already mentioned in connection with Sakhaawi, see above. Moreover, if one looks closely, one can see that there is a gap between the two parts in which one can make out the remains of a passage of text that has been washed out and erased. By the way, the page – to be read from right to left – is about the madrasas in Cairo, i.e. the Muslim teaching institutes. |

| 9. Dann aber fand Bauden weitere Textstellen, die den Weg in die Reinschrift nicht gefunden hatten, und die waren weitaus gravierender und rätselhafter. So der Passus über Saladin, der als Stifter einer bestimmten Madrasa galt. Der Autor hatte Einblick in ein Dokument und hielt fest: „Ich habe die Stiftungsurkunde selbst gesehen, der Oberrichter Madschd ad-Diin Ismael hat sie mir gezeigt.“ In der Endfassung der Chitat allerdings steht nur: „Die Stiftungsurkunde existiert. Ich habe sie gesehen und daraus zusammengefasst, was ich hier erwähne.“ Wieso sollte Maqrisi diese wichtige Quelle wieder herausstreichen, die seine Autorität doch nur bestätigt und untermauert? |

9. But then Bauden found other passages that had not found their way into the fair copy, and they were far more serious and puzzling. For example, the passage about Saladin, who was considered the founder of a certain madrasa. The author had a glimpse of a document and recorded: "I have seen the deed of endowment myself, the chief judge Majd ad-Diin Ismael showed it to me." The final version of the Khitat, however, states only: "The deed of endowment exists. I have seen it and summarized from it what I mention here." Why would Maqrizi delete this important source, which only confirms and supports his authority? |

| 10. Es blieb noch die Frage offen, ob Maqrisi die Idee für sein Buch schon länger hatte oder ob der Besitz des Auhadi-Manuskripts ihn erst dazu führte, was den Plagiatsvorwurf nur noch schwerer erscheinen lassen würde. Man geht davon aus, dass die Chitat zwischen 1415 und 1417 auf den Markt kamen, also sieben bis neun Jahre nach Auhadis Tod. Ein Ibn Duqmaaq arbeitete ebenfalls an dem Thema der Topografie Kairos, er starb 1407 und auch er hinterließ ein unvollständiges Manuskript. Es sei unwahrscheinlich, so Bauden, dass Maqrisi, dem die beiden anderen Entwürfe bekannt waren, noch ein drittes, unabhängiges Buch zum Thema plante. Anis Hamadeh, Mainz im Juni 2014

|

10. The question still remained whether Maqrizi had the idea for his book for some time or whether the possession of the Auhadi manuscript led him to it in the first place, which would only make the accusation of plagiarism seem more serious. The Khitat is believed to have been published between 1415 and 1417, seven to nine years after Auhadi's death. One Ibn Duqmaaq also worked on the subject of the topography of Cairo; he died in 1407, and he too left an incomplete manuscript. It is unlikely, Bauden said, that Maqrizi, who was aware of the other two drafts, planned a third, independent book on the subject. |

| Rezept 1. „Calamus' Delight“ (Frittierte Auberginenscheiben) Zutaten pro Person: |

Recipe 1. "Calamus' Delight" (Fried eggplant slices) Ingredients per person: |

| Rezept 2. „Schurbat Adas“ (Rote Linsensuppe) Zutaten für zwei Personen: |

Recipe 2. "Shurbat Adas" (Red lentil soup) Ingredients for two people: |

| hoch |  |

| Datenschutzerklärung und Impressum (data privacy statement and imprint) |